Écrire, c’est le plus souvent re-écrire. Le haïku, même d’apparence simple et facile, n’échappe pas à cette exigence littéraire. Son originalité, et sa force, est d’être intimement lié à une pratique collective d’amélioration, un esprit peu commun à la poésie occidentale contemporaine.

« Le haïku a cette propriété quelque peu fantasmagorique, que l’on s’imagine toujours pouvoir en faire soi-même facilement. » Effectivement, cette assertion abondamment reprise de Roland Barthes [1] ne peut qu’être approuvée par l’adepte des nanopoèmes, qui aimerait que chacun d’eux lui vienne en un éclair, une fulgurance évidente.

Parfois, cela arrive !

Si j’en crois ma brève expérience de cette écriture pratiquée depuis une dizaine d’années, je dirais que deux ou trois haïkus se sont imposés d’eux-mêmes, dans une indiscutable évidence, et au moment même où la situation qui les inspirait avait lieu.

Pour le reste, une multitude de premières versions pataudes, alourdies par l’envie d’exprimer « quelque chose » auquel ne se réduit pourtant jamais le haïku. Et donc des reprises, du re-travail, du ciselage qui s’imposent d’eux-mêmes tant que la sensation d’un haïku injustement taillé demeure… Il y a encore une majorité de nanopoèmes (même publiés hélas) que, insatisfaite, je reprends de temps à autres.

Ce travail solitaire sur les mots, le rythme, je le compare à de la broderie. Et avec le temps, la concentration et l’effort de réflexion qu’il impose me sont devenus agréables.

Mais ce qui l’emporte en termes de satisfaction profonde et partagée, c’est le tensaku ou amélioration des poèmes, plus spécialement en groupe. Au Japon, du XVIIe siècle aux technologies contemporaines, cet art se perpétue et s’adapte.

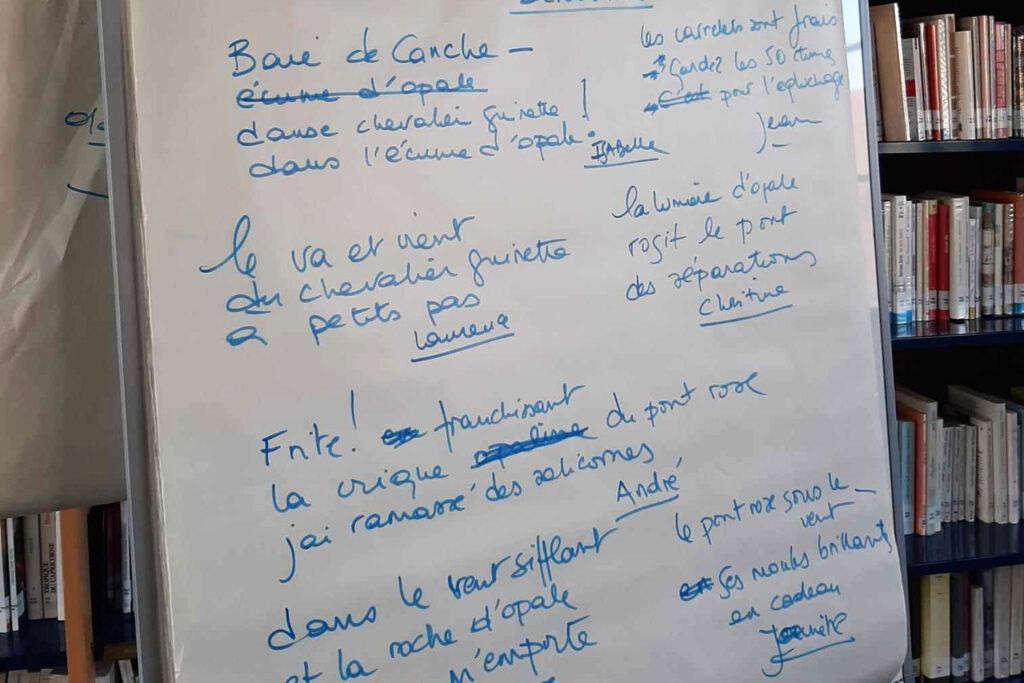

Pour ma part, je l’expérimente dans les ateliers que j’ai conçus, parmi toutes sortes d’autres exercices, avec des participantes fidèles et engagées qui ont désormais à leur actif deux ou trois années d’écriture régulière de poésie haïku.

un cadre clair et bienveillant

Mais pour que la session du tensaku porte ses fruits, il faut poser quelques préalables me semble-t-il. Une sorte de cadre que chaque animateur de groupe devrait veiller à installer et maintenir.

D’abord, la demande d’amélioration d’un haïku doit toujours venir de l’auteur même. Que serait la ré-écriture forcée de poèmes, par d’autres, si l’auteur ne l’a pas demandée ? De l’intrusion pure, voire de la violence arrogante !

Le rappel d’un esprit d’humilité dans les propositions faites à l’auteur.e est aussi nécessaire : personne n’est là pour juger une écriture poétique, mais chacun s’exprimera plutôt pour apporter une piste de plus, enrichir la réflexion autour de la composition présentée, tâtonner avec ouverture d’esprit dans une histoire qui n’est pas racontée par soi-même, ajouter son point de broderie à l’ouvrage d’un.e autre en somme…

D’ailleurs, c’est cet autre, l’auteur qui finira par décider quels sont les apports qui lui conviennent… car c’est lui seul — elle seule — qui a vécu la situation inspirante d’où est née le haïku.

des maladresses communes

Petit à petit, je me suis rendue compte que les éléments à améliorer à ce stade sont souvent les mêmes : effet liste de cours, quand le haïku se compose de trois lignes juxtaposées sans lien entre elles ; phrase repliée en 3 lignes ; récurrence de mots abstraits, ou poétiques…

Ainsi,

hortensia rose du jardin

fleur fanée

équinoxe

(juxtaposition)

est devenu

déjà fanées

les hortensias roses

équinoxe

été indien

les feuilles toujours vertes

attendent l’automne

(double kigo)

Est devenu

cœur de l’automne

des feuilles vertes attendent

leur envol

chemin du square

le silence prend sa place

horaires d’automne

(juxtaposition)

est devenu

chemin du square

le silence prend sa place

aux horaires d’automne

(trop de syllabes)

puis est devenu

chemin du square

aux horaires d’automne

le silence

une poésie démocratique

Le tensaku revient ainsi souvent à tailler dans le superflu avec l’auteur du haïku, mais aussi à lui demander de re-préciser quelle émotion a initié son inspiration… « Quelle histoire veux-tu raconter ? » est une question que je pose souvent et le fait d’intervertir les lignes s’avère parfois suffisant pour donner plus d’éclat au haiku… Toujours dans un esprit de bienveillance et d’apprentissage commun, sans spécialiste.

Ce tensaku, pratique de groupe, donne à l’écriture de haïku une qualité éminemment démocratique, partageuse, réjouissante. En France, où le statut d’auteur est si protégé, valorisé – cela représente une vraie révolution égotique à opérer pour le haïjin. Mais au final, c’est lui qui, indéniablement, reconnaît la brillance plus aboutie de son haïku.

Et le plaisir de découvrir la part poétique de chacun des participants en est sans doute son plus bel aspect.

Participer à un atelier haïku vous tente. Cliquez ici pour connaître nos prochaines sessions d’ateliers.

[1] dans L’empire des signes, Éditions Flammarion, 1984

Cet article est précédemment paru dans la Revue GONG de L’association française de haïku, n°84 (été 2024)

Vous avez aimé ? Partagez et propagez la poésie !